自分史を味わうための読書(7)-2 「ギリヤーク尼ヶ崎という生き方」(後編)

前回のコラムでは、大道芸人ギリヤーク尼ヶ崎という人物を知ったきっかけと、彼の活動50年記念公演を見に行ったことに触れた。

その上で、彼について書かれた一冊の本を自分史づくりの観点からひも解いてみたいと思う。

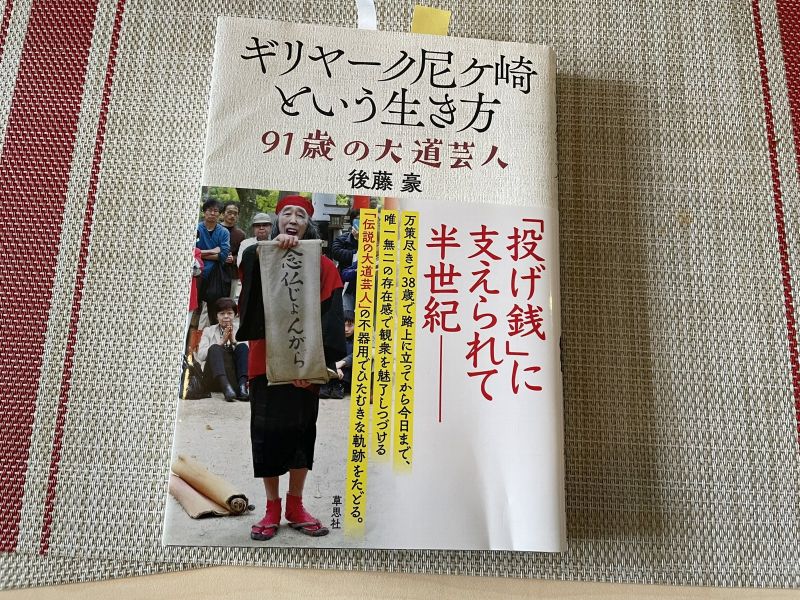

その一冊『ギリヤーク尼ヶ崎という生き方』(草思社/2022年)は、後藤豪という新聞記者が著したもので、ギリヤーク尼ヶ崎が自ら書いたものではない。聞き書きやゴーストライティングでもなく、著者の後藤氏は「聞き手」として本文内に登場する。

およそ50歳の年齢差がある二人が、対話を通して人生を語り、過去をひも解いていくような構成になっている。

ふつう「自分史」は一人称で主観的に書かれるのが一般的なスタイルで、そのため書き手の体験談が絶対化(確定化)されてしまう。たとえば「あのとき私は、友達にこう言われた。それを今も許すことはできない」と書いてしまえば、文中の友達は悪人として固定されてしまう。しかしそれはあくまで著者の主観に過ぎず、そこには認知の歪みがあるかもしれない。だが、その本の中で、悪人に描かれてしまった側に申し開きの余地はない。絶対化された文章にはそうしたリスクが生じる。つまりそれは、自分史のリスクでもあるのだ。

話を戻そう。『ギリヤーク尼ヶ崎という生き方』では、後藤氏が「聞き手」として文中に登場することで、ギリヤーク尼ヶ崎という主人公の人生を相対的に浮かび上がらせることに一役買っている。取材当時、90歳になっていたギリヤーク尼ヶ崎の言動は、必ずしも首尾一貫しているわけではなかったという。過去の言動とは矛盾した発言に触れることもあるのだが、そこは新聞記者である著者ならではの事実との向き合い方で本書を記していく。

自分史という主観的になりがちな分野を、第三者が第三者として介在していくことで、客観的でフラットな見せ方に配慮したことは、本書の特徴でありメリットでもあろう。逆にデメリットは情緒に訴えるような描写が弱くなるところだろうか。これは語り手本人が語り手の言葉で書くからこそ伝わるものであるから、両立は難しいのかもしれない。

ただ、著者である後藤氏はそもそもの段階で、ギリヤーク尼ヶ崎を尊敬し、敬愛しているため、文中の随所で褒め称えてしまっている。もし読者にギリヤーク尼ヶ崎の生き様から何を感じ取らせたいのであれば、著者による称賛(つまり主観)はノイズになってしまうので留意が必要だろう。

本書の良かった点はまだある。項が変わるたびに歴史的背景が書かれていることだ。「ギリヤークさんが上京したこの年、日本ではこんな事件があり・・・」という個人史と社会史との相対化である。

「その時、世の中では何が起きていたのか」、「どんな時代を生きてきたのか」、という社会的背景とのリンクは、自分史にとって非常に重要で、これは自分史の生みの親である色川大吉氏が最も重視した要素のひとつでもあった。

ギリヤーク尼ヶ崎がどんな時代を生き抜いてきたのかがよく分かる構成になっている点は、新聞記者としての本領発揮で、自分史の果たす役割もよく満たしていると感じられた。

本書の中で著者はギリヤーク尼ヶ崎にこんな質問を投げかける。

「今の生きがいって何ですか」

すると彼はこう答える。

「それなんですよ。僕にとってそれ、一番の問題だよね。(少し考えたのち)命あるかぎり、踊ることに全力を尽くすこと」

2025年、95歳になったギリヤーク尼ヶ崎は、今もなお現役の大道芸人として路上で公演を続けている。